________________

AnmAAAAAmwww

-157 : १-१५७]

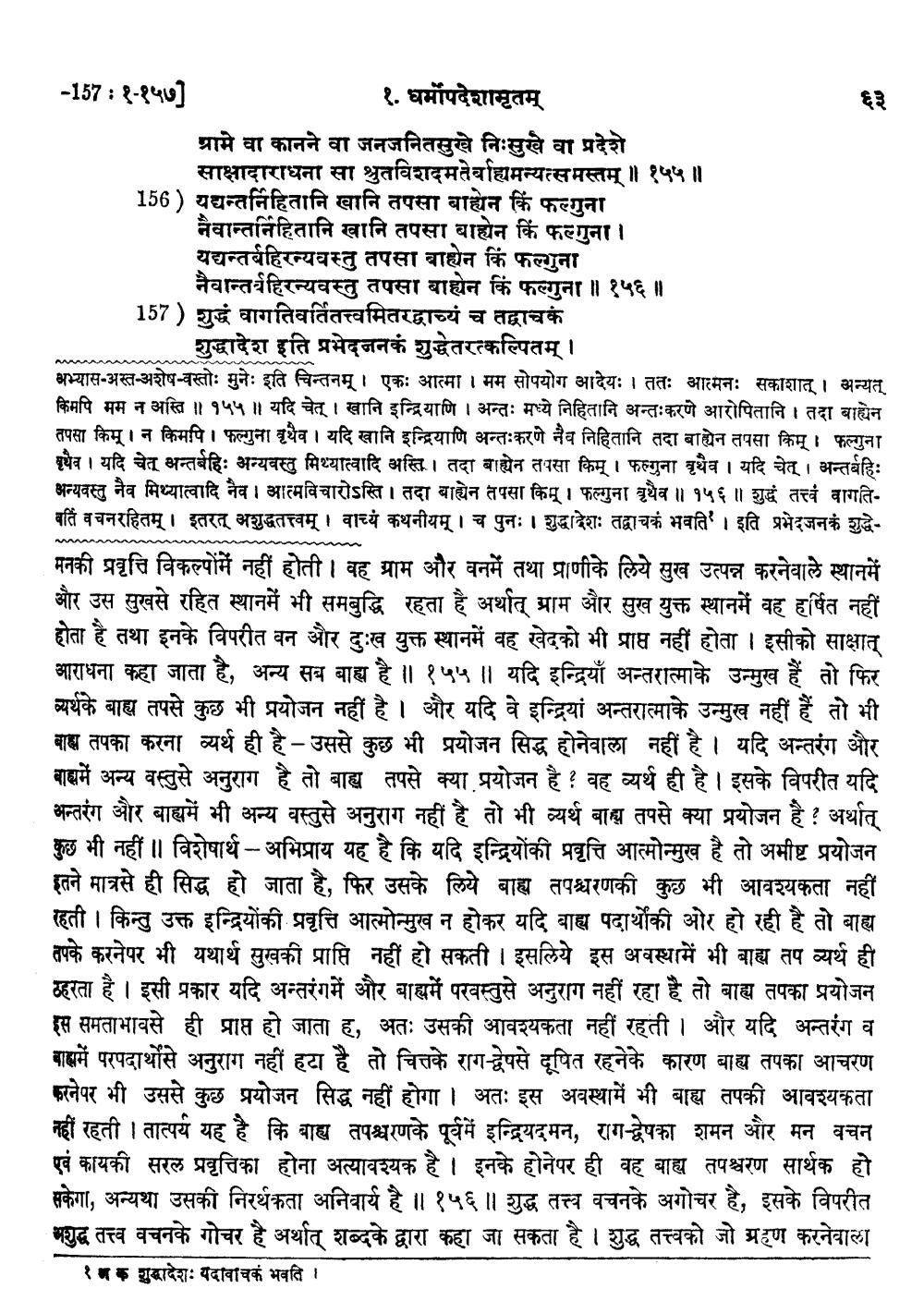

१. धर्मोपदेशामृतम् प्रामे वा कानने वा जनजनितसुखे निःसुखे वा प्रदेशे

साक्षादाराधना सा श्रुतविशदमतेर्वाह्यमन्यत्समस्तम् ॥ १५५ ॥ 156) यद्यन्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना

नैवान्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना। यद्यन्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाहोन किं फल्गुना

नैवान्तर्वहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना ॥ १५६ ॥ 157) शुद्धं वागतिवर्तितत्त्वमितरद्वाच्यं च तद्वाचकं

शुद्धादेश इति प्रभेदजनकं शुद्धतरत्कल्पितम् । अभ्यास-अस्त-अशेष-वस्तोः मुनेः इति चिन्तनम् । एकः आत्मा । मम सोपयोग आदेयः । ततः आत्मनः सकाशात् । अन्यत् किमपि मम न अस्ति ॥१५५॥ यदि चेत् । खानि इन्द्रियाणि । अन्तः मध्ये निहितानि अन्तःकरणे आरोपितानि । तदा बाह्येन तपसा किम् । न किमपि । फल्गुना वृथैव । यदि खानि इन्द्रियाणि अन्तःकरणे नैव निहितानि तदा बाह्येन तपसा किम् । फल्गुना पथैव । यदि चेत अन्तर्बहिः अन्यवस्तु मिथ्यात्वादि अस्ति । तदा बाह्येन तपसा किम् । फल्गुना वृथैव । यदि चेत् । अन्तर्बहिः अन्यवस्तु नैव मिथ्यात्वादि नैव । आत्मविचारोऽस्ति। तदा बाह्येन तपसा किम् । फल्गुना वृथैव ॥ १५६॥ शुद्ध तत्त्वं वागतिवर्ति वचनरहितम् । इतरत् अशुद्धतत्त्वम् । वाच्यं कथनीयम् । च पुनः । शुद्धादेशः तद्वाचकं भवति' । इति प्रभेदजनकं शुद्धमनकी प्रवृत्ति विकल्पोंमें नहीं होती। वह ग्राम और वनमें तथा प्राणीके लिये सुख उत्पन्न करनेवाले स्थानमें और उस सुखसे रहित स्थानमें भी समबुद्धि रहता है अर्थात् ग्राम और सुख युक्त स्थानमें वह हर्षित नहीं होता है तथा इनके विपरीत वन और दुःख युक्त स्थानमें वह खेदको भी प्राप्त नहीं होता । इसीको साक्षात् आराधना कहा जाता है, अन्य सब बाह्य है ॥ १५५ ॥ यदि इन्द्रियाँ अन्तरात्माके उन्मुख हैं तो फिर व्यर्थके बाह्य तपसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है । और यदि वे इन्द्रियां अन्तरात्माके उन्मुख नहीं हैं तो भी बाह्य तपका करना व्यर्थ ही है - उससे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होनेवाला नहीं है। यदि अन्तरंग और बाह्यमें अन्य वस्तुसे अनुराग है तो बाह्य तपसे क्या प्रयोजन है ? वह व्यर्थ ही है। इसके विपरीत यदि अन्तरंग और बाह्यमें भी अन्य वस्तुसे अनुराग नहीं है तो भी व्यर्थ बाह्य तपसे क्या प्रयोजन है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ॥ विशेषार्थ- अभिप्राय यह है कि यदि इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति आत्मोन्मुख है तो अभीष्ट प्रयोजन इतने मात्रसे ही सिद्ध हो जाता है, फिर उसके लिये बाह्य तपश्चरणकी कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। किन्तु उक्त इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति आत्मोन्मुख न होकर यदि बाह्य पदार्थोंकी ओर हो रही है तो बाह्य तपके करनेपर भी यथार्थ सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिये इस अवस्थामें भी बाह्य तप व्यर्थ ही ठहरता है । इसी प्रकार यदि अन्तरंगमें और बाह्यमें परवस्तुसे अनुराग नहीं रहा है तो बाह्य तपका प्रयोजन इस समताभावसे ही प्राप्त हो जाता ह, अतः उसकी आवश्यकता नहीं रहती। और यदि अन्तरंग व बाह्यमें परपदार्थोंसे अनुराग नहीं हटा है तो चित्तके राग-द्वेषसे दूषित रहनेके कारण बाह्य तपका आचरण करनेपर भी उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अतः इस अवस्थामें भी बाह्य तपकी आवश्यकता नहीं रहती । तात्पर्य यह है कि बाह्य तपश्चरणके पूर्वमें इन्द्रियदमन, राग-द्वेषका शमन और मन वचन एवं कायकी सरल प्रवृत्तिका होना अत्यावश्यक है। इनके होनेपर ही वह बाह्य तपश्चरण सार्थक हो सकेगा, अन्यथा उसकी निरर्थकता अनिवार्य है ॥ १५६॥ शुद्ध तत्त्व वचनके अगोचर है, इसके विपरीत भशुद्ध तत्त्व वचनके गोचर है अर्थात् शब्दके द्वारा कहा जा सकता है । शुद्ध तत्त्वको जो ग्रहण करनेवाला

१ शुद्धादेशः यदावाचकं भवति ।