________________

ज्ञानतत्त्वप्रज्ञापन : ज्ञानाधिकार

४७

से ही समस्त ज्ञेयाकाररूप परिणमित होने से, पररूप से नहीं परिणमित होता हुआ सर्वप्रकार सेसर्व विश्व कोमात्र देखता-जानता है।

इसप्रकार दोनों रूप में आत्मा का पर-पदार्थों से अत्यन्त भिन्नत्व ही है।" अथ केवलज्ञानिश्रुतज्ञानिनोरविशेषदर्शनेन विशेषाकांक्षाक्षोभं क्षपयति -

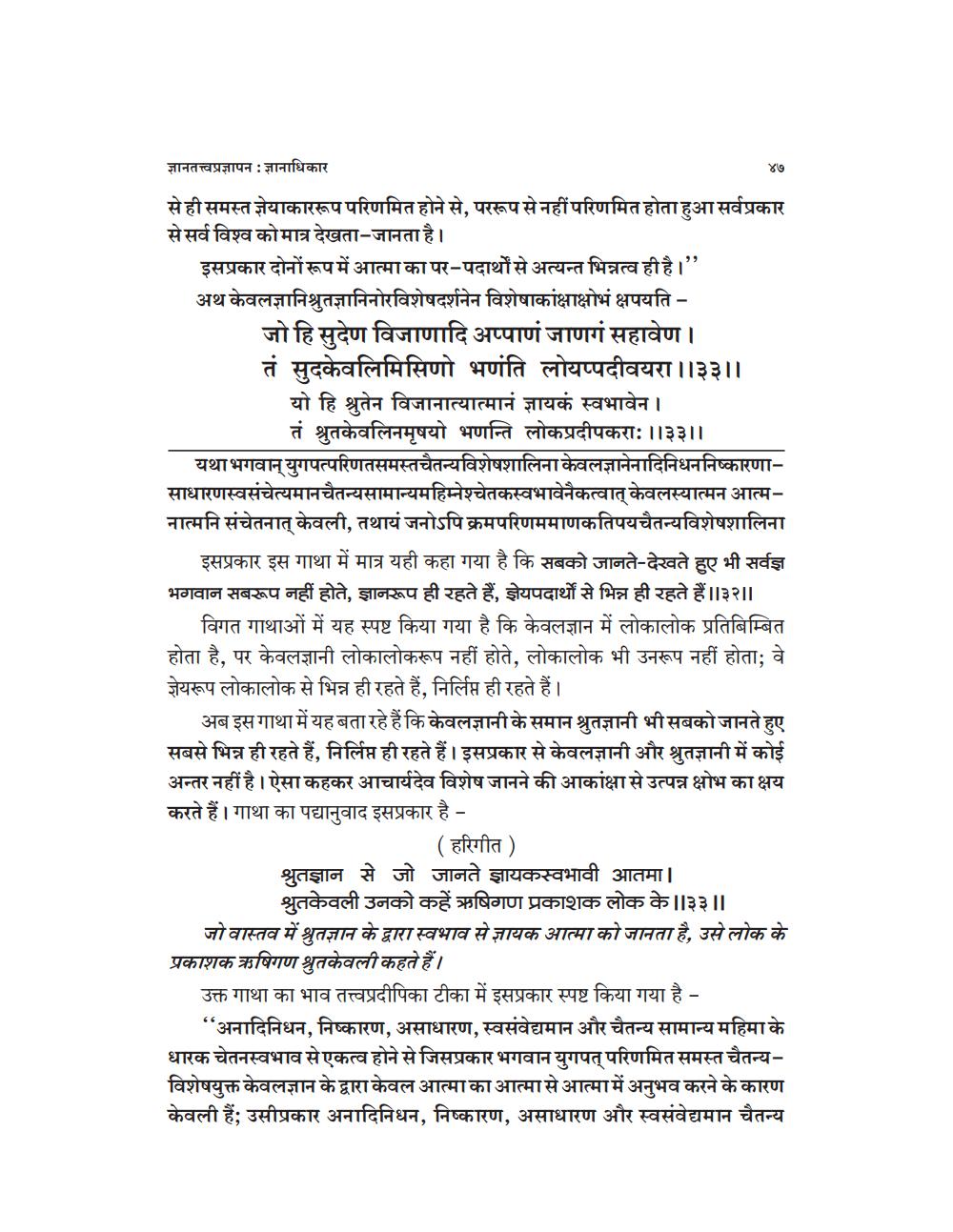

जो हि सुदेण विजाणादि अप्पाणंजाणगं सहावेण । तं सुदकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पदीवयरा ।।३३।।

यो हि श्रुतेन विजानात्यात्मानं ज्ञायकं स्वभावेन ।

तं श्रुतकेवलिनमृषयो भणन्ति लोकप्रदीपकराः ।।३३।। यथा भगवान् युगपत्परिणतसमस्तचैतन्यविशेषशालिना केवलज्ञानेनादिनिधननिष्कारणासाधारणस्वसंचेत्यमानचैतन्यसामान्यमहिम्नेश्चेतकस्वभावेनैकत्वात् केवलस्यात्मन आत्मनात्मनि संचेतनात् केवली, तथायं जनोऽपि क्रमपरिणममाणकतिपयचैतन्यविशेषशालिना

इसप्रकार इस गाथा में मात्र यही कहा गया है कि सबको जानते-देखते हुए भी सर्वज्ञ भगवान सबरूप नहीं होते, ज्ञानरूप ही रहते हैं, ज्ञेयपदार्थों से भिन्न ही रहते हैं।।३२||

विगत गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि केवलज्ञान में लोकालोक प्रतिबिम्बित होता है, पर केवलज्ञानी लोकालोकरूप नहीं होते, लोकालोक भी उनरूप नहीं होता; वे ज्ञेयरूप लोकालोक से भिन्न ही रहते हैं, निर्लिप्त ही रहते हैं।

अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि केवलज्ञानी के समान श्रुतज्ञानी भी सबको जानते हुए सबसे भिन्न ही रहते हैं, निर्लिप्त ही रहते हैं। इसप्रकार से केवलज्ञानी और श्रुतज्ञानी में कोई अन्तर नहीं है। ऐसा कहकर आचार्यदेव विशेष जानने की आकांक्षा से उत्पन्न क्षोभ का क्षय करते हैं। गाथा का पद्यानुवाद इसप्रकार है -

( हरिगीत) श्रुतज्ञान से जो जानते ज्ञायकस्वभावी आतमा।

श्रुतकेवली उनको कहें ऋषिगण प्रकाशक लोक के||३३।। जो वास्तव में श्रुतज्ञान के द्वारा स्वभाव से ज्ञायक आत्मा को जानता है, उसे लोक के प्रकाशक ऋषिगण श्रुतकेवली कहते हैं।

उक्त गाथा का भाव तत्त्वप्रदीपिका टीका में इसप्रकार स्पष्ट किया गया है -

“अनादिनिधन, निष्कारण, असाधारण, स्वसंवेद्यमान और चैतन्य सामान्य महिमाके धारक चेतनस्वभाव सेएकत्व होने से जिसप्रकार भगवान युगपत् परिणमित समस्त चैतन्यविशेषयुक्त केवलज्ञान के द्वारा केवल आत्मा का आत्मासे आत्मा में अनुभव करने के कारण केवली हैं; उसीप्रकार अनादिनिधन, निष्कारण, असाधारण और स्वसंवेद्यमान चैतन्य