________________

जैन कर्मसिद्धान्त है। काल मर्यादा और तीव्रता को बढ़ाने की यह प्रक्रिया उद्वर्तना कहलाती है।

४. अपवर्तना— नवीन बन्ध करते समय पूर्व बद्ध कर्मों की काल मर्यादा (स्थिति) और तीव्रता (अनुभाग) को कम भी किया जा सकता है, इसे अपर्वतना कहते है।

कर्मप्रकृति का उदय या भोग चल रहा हो, उसकी सजातीय कर्मप्रकृति की ही उदीरणा सम्भव होती है।

८. उपशमन - उदय में आ रहे कर्मों के फल देने की शक्ति को कुछ समय के लिए दवा देना अथवा काल-विशेष के लिए उन्हें फल देने से अक्षम बना देना उपशमन है। उपशमन में कर्म की सत्ता समाप्त नहीं होती, मात्र उसे काल विशेष के लिए फल देने में अक्षम बना दिया जाता है। इसमें कर्म राख से दबी अग्नि के समान निष्क्रिय होकर सत्ता में बने रहते हैं।

५. सत्ता - कर्म के बद्ध होने के पश्चात् तथा उसके विपाक से पूर्व बीच की अवस्था सत्ता कहलाती है। सत्ता काल में कर्म अस्तित्व में तो रहता है, किन्तु वह सक्रिय नहीं होता ।

६. उदय - जब कर्म अपना फल देना प्रारम्भ करते हैं तो वह अवस्था उदय कहलाती है। उदय दो प्रकार का माना गया है- १- १. विपाकोदय और २. प्रदेशोदय । कर्म का अपना अपने फल की चेतन अनुभूति कराये बिना ही निर्जरित होना प्रदेशोदय कहलाता है। जैसे अचेतन कर्म का शुभत्व और अशुभत्व १५

अवस्था में शल्य क्रिया की वेदना की अनुभूति नहीं होती, यद्यपि वेदना की घटना घटित होती है। इसी प्रकार बिना अपनी फलानुभूति करवाये जो कर्म परमाणु आत्मा से निर्जरित होते हैं, उनका उदय प्रदेशोदय होता है। इसके विपरीत जिन कर्मों की अपने विपाक के समय फलानुभूति होती है उनका उदय विपाकोदय कहलाता है। ज्ञातव्य है कि विपाकोदय में प्रदेशोदय अनिवार्य रूप से होता है, लेकिन प्रदेशोदय में विपाकोदय हो, यह आवश्यक नहीं है।

७. उदीरणा— अपने नियतकाल से पूर्व ही पूर्वबद्ध कर्मों को प्रयासपूर्वक उदय में लाकर उनके फलों को भोगना, उदीरणा है। ज्ञातव्य है कि जिस

९. निश्पत्ति— कर्म की वह अवस्था निघत्ति है, जिसमें कर्म न तो अपने अवान्तर भेदों में रूपान्तरित या संक्रमित हो सकते हैं और न अपना फल प्रदान कर सकते हैं, लेकिन कर्मों की समय-मर्यादा और विपाक-तीव्रता (परिमाण) को कम अधिक किया जा सकता है अर्थात् इस अवस्था में उत्कर्षण और अपकर्षण सम्भव है, संक्रमण नहीं ०११०. निकाचना— कर्मों के बन्धन का इतना प्रगाढ़ होना कि उनकी -काल मर्यादा एवं तीव्रता में कोई भी परिवर्तन न किया जा सके, न समय से पूर्व उनका भोग ही किया जा सके, निकाचना कहलाता है। इस दशा में कर्म का जिस रूप में बन्धन हुआ होता है, उसको उसी रूप में अनिवार्यतया भोगना पड़ता है।

इस प्रकार जैन कर्मसिद्धान्त में कर्म के फल विपाक की नियतता और अनियतता को सम्यक् प्रकार से समन्वित करने का प्रयास किया गया है तथा यह बताया गया है कि जैसे-जैसे आत्मा

:

Jain Education International

एक विश्लेषण

२०५

कषायों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विकास की दिशा में बढ़ता है, वह कर्म के फल विपाक की नियतता को समाप्त करने में सक्षम होता जाता है। कर्म कितना बलवान होगा यह बात मात्र कर्म के बल पर निर्भर नहीं है, अपितु आत्मा की पवित्रता पर भी निर्भर है। इन अवस्थाओं का चित्रण यह भी बताता है कि कर्मों का विपाक या उदय एक अलग स्थिति है तथा उनसे नवीन कर्मों का बन्ध होना या न होना यह एक अलग स्थिति है। कषाय युक्त प्रमत्त आत्मा कर्मों के उदय में नवीन कर्मों का बन्ध करता है, इसके विपरीत कषाय-मुक्त अप्रमत्त आत्मा कर्मों के विपाक में नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करता है, मात्र पूर्वबद्ध कर्मों को निर्जरित करता है।

और अशुभ,

ऐसे

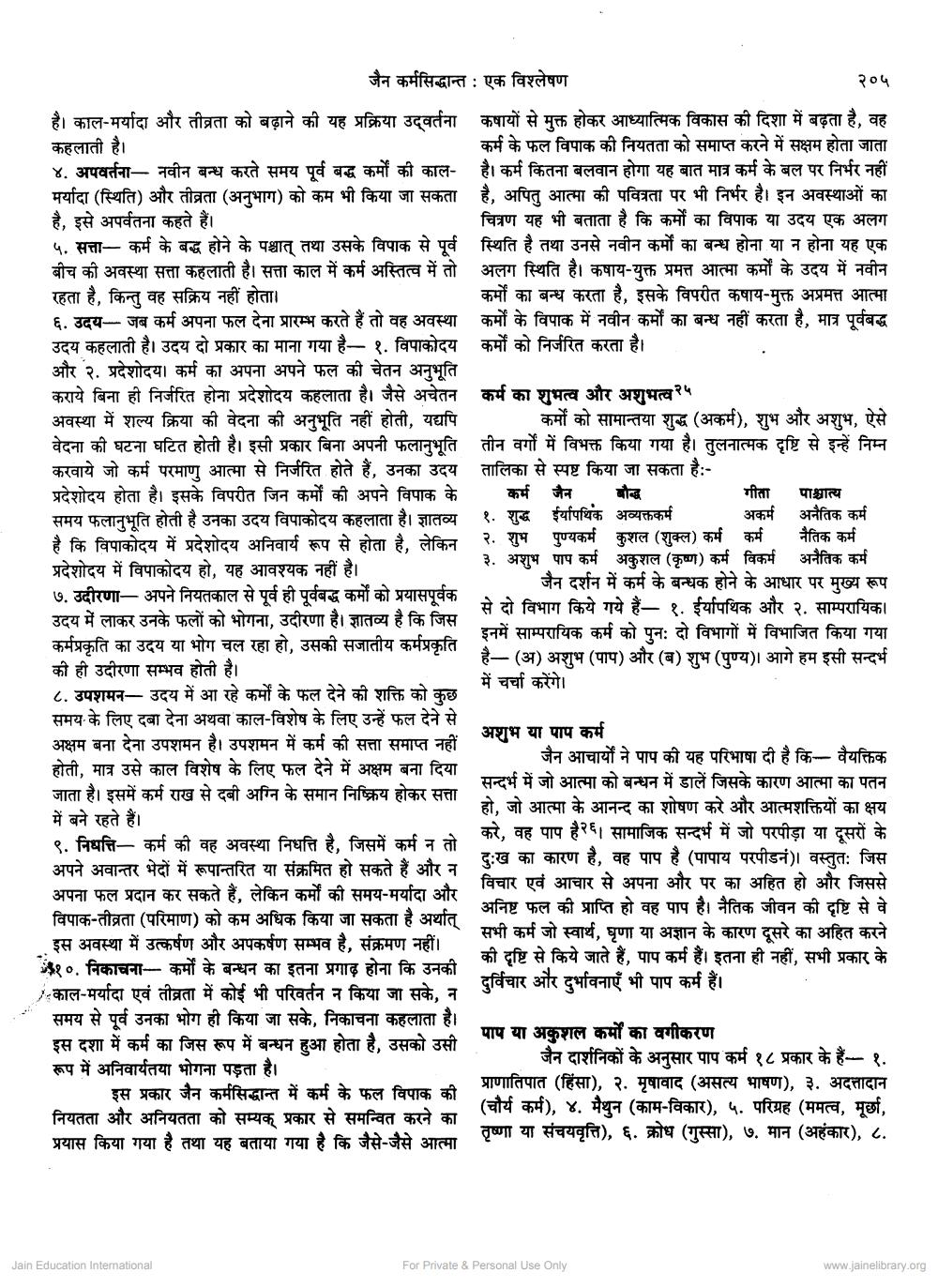

तीन वर्गों में विभक्त किया गया है। तुलनात्मक दृष्टि से इन्हें निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है:

कर्मों को सामान्तया शुद्ध (अकर्म), शुभ

कर्म जैन बौद्ध

१. शुद्ध

२.

शुभ ३. अशुभ

गीता अकर्म

ईर्यापथिंक अव्यक्तकर्म पुण्यकर्म पुण्यकर्म कुशल (शुक्ल) कर्म पाप कर्म अकुशल (कृष्ण) कर्म जैन दर्शन में कर्म के बन्धक होने के आधार पर मुख्य रूप से दो विभाग किये गये हैं— १. ईर्ष्यापथिक और २. साम्परायिक है- (अ) अशुभ (पाप) और (ब) शुभ (पुण्य)। आगे हम इसी सन्दर्भ इनमें साम्परायिक कर्म को पुनः दो विभागों में विभाजित किया गया

में चर्चा करेंगे।

पाश्चात्य

अनैतिक कर्म

कर्म

विकर्म

For Private & Personal Use Only

नैतिक कर्म

अनैतिक कर्म

अशुभ या पाप कर्म

जैन आचार्यों ने पाप की यह परिभाषा दी है कि वैयक्तिक सन्दर्भ में जो आत्मा को बन्धन में डालें जिसके कारण आत्मा हो, जो आत्मा के आनन्द का शोषण करे और आत्मशक्तियों का क्षय करे, वह पाप है २६ सामाजिक सन्दर्भ में जो परपीड़ा या दूसरों के दुःख का कारण है, वह पाप है (पापाय परपीडनं)। वस्तुतः जिस विचार एवं आचार से अपना और पर का अहित हो और जिससे सभी कर्म जो स्वार्थ, घृणा या अज्ञान के कारण दूसरे का अहित करने अनिष्ट फल की प्राप्ति हो वह पाप है। नैतिक जीवन की दृष्टि से वे की दृष्टि से किये जाते हैं, पाप कर्म हैं। इतना ही नहीं, सभी प्रकार के दुर्विचार और दुर्भावनाएँ भी पाप कर्म है।

पाप या अकुशल कर्मों का वगीकरण

जैन दार्शनिकों के अनुसार पाप कर्म १८ प्रकार के हैं- १. (चौर्य कर्म), ४. मैथुन (काम-विकार), ५. परिग्रह (ममत्व, मूर्छा, प्राणातिपात (हिंसा), २. मृषावाद (असत्य भाषण), ३. अदत्तादान तृष्णा या संचयवृत्ति), ६. क्रोध (गुस्सा), ७. मान (अहंकार), ८.

www.jainelibrary.org.