________________

प्रस्तावना

अर्थात् जिसके द्वारा सुस्थिर चित्तमें अनेक प्रकारके वाक्यार्थका विन्फुरण तथा काव्यरचनाके अनुकूल कोमलकान्त पदावली उपस्थित रहती है उसे शक्ति कहते हैं। शक्तिको ही प्रतिभा कहते हैं। नाना शास्त्रदर्शित्वको निपुणता कहते हैं। इसी निपुणता को कितने ही आचार्यों ने व्युत्पत्ति नामसे उल्लेख किया है। गुरुजनोंके सम्पर्कमें रहकर शास्त्ररचनाके प्रति जा आदर भाव है उसे अभ्यास कहते हैं । इस विषयमें कुछ आचार्यों के उल्लेख इस प्रकार हैं

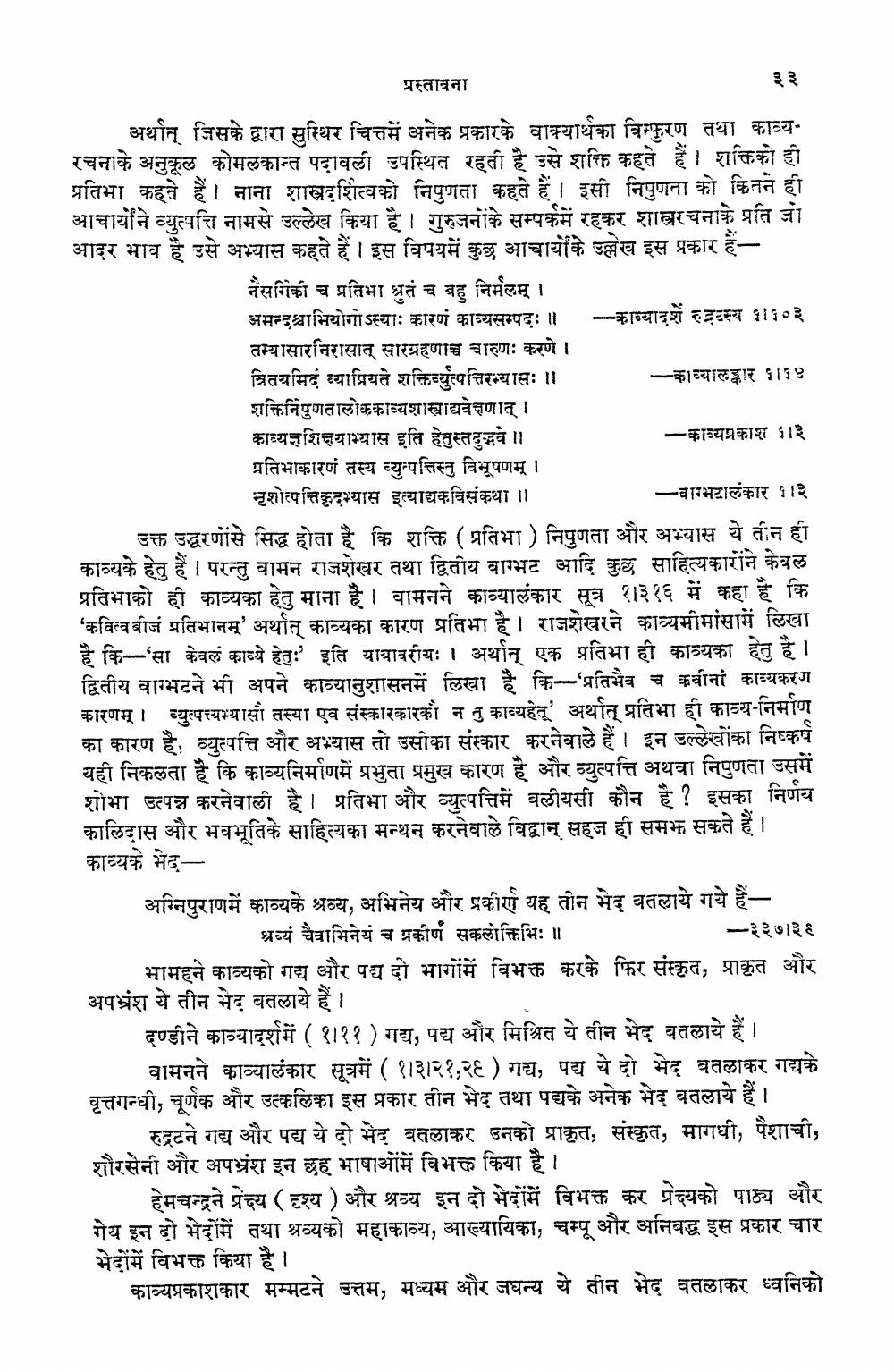

नैसगिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहु निर्मलम् । अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः॥ -काव्यादर्श रुटस्य १३०३ तम्यासारनिरासात् सारग्रहणाच्च वारुणः करणे । त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तियुत्पत्तिरभ्यासः ॥

-काव्यालङ्कार १११ शक्तिनिपुणतालोककाव्यशास्त्राद्यवेक्षणात् । काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥

-काव्यप्रकाश ३ प्रतिभाकारणं तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम् । भृशोत्पत्तिकृदभ्यास इत्याद्यकविसंकथा ।।

-वाग्भटालंकार १३ उक्त उद्धरणांसे सिद्ध होता है कि शक्ति (प्रतिभा) निपुणता और अभ्यास ये तीन ही काव्यके हेतु हैं । परन्तु वामन राजशेखर तथा द्वितीय वाग्भट आदि कुछ साहित्यकारोंने केवल प्रतिभाको ही काव्यका हेतु माना है। वामनने काव्यालंकार सूत्र २३१६ में कहा है कि 'कवित्वबीजं प्रतिभानम्' अर्थात् काव्यका कारण प्रतिभा है। राजशेखरने काव्यमीमांसामें लिखा है कि-'सा केवलं काव्ये हेतुः' इति यायावरीयः । अर्थात् एक प्रतिभा ही काव्यका हेतु है। द्वितीय वाग्भटने भी अपने काव्यानुशासनमें लिखा है कि-'प्रतिभैव च कवीनां काव्यकरण कारणम् । व्युत्पत्त्यभ्यासौ तस्या एवं संस्कारकारको न तु काव्यहेतू' अर्थात् प्रतिभा ही काव्य-निर्माण का कारण है, व्युत्पत्ति और अभ्यास तो उसीका संस्कार करनेवाले हैं। इन उल्लेखोंका निष्कर्ष यही निकलता है कि काव्यनिर्माणमें प्रभुता प्रमुख कारण है और व्युत्पत्ति अथवा निपुणता उसमें शोभा उत्पन्न करनेवाली है। प्रतिभा और व्युत्पत्तिमें बलीयसी कौन है ? इसका निर्णय कालिदास और भवभूतिके साहित्यका मन्थन करनेवाले विद्वान् सहज ही समझ सकते हैं। काव्यके भेदअग्निपुराणमें काव्यके श्रव्य, अभिनेय और प्रकीर्ण यह तीन भेद बतलाये गये हैंश्रव्यं चैवाभिनेयं च प्रकीर्ण सकलोक्तिभिः ॥

-३३७।३६ भामहने काव्यको गद्य और पद्य दो भागोंमें विभक्त करके फिर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश ये तीन भेद बतलाये हैं।

दण्डीने काव्यादर्शमें ( १।११) गद्य, पद्य और मिश्रित ये तीन भेद बतलाये हैं ।

वामनने काव्यालंकार सूत्रमें ( १।३।२१,२६ ) गद्य, पद्य ये दो भेद बतलाकर गद्यके वृत्तगन्धी, चूर्णक और उत्कलिका इस प्रकार तीन भेद तथा पद्यके अनेक भेद बतलाये हैं।

रुद्रटने गद्य और पद्य ये दो भेद बतलाकर उनको प्राकृत, संस्कृत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी और अपभ्रंश इन छह भाषाओंमें विभक्त किया है।

हेमचन्द्रने प्रेक्ष्य (दृश्य ) और श्रव्य इन दो भेदोंमें विभक्त कर प्रेक्ष्यको पाठ्य और गेय इन दो भेदोंमें तथा श्रव्यको महाकाव्य, आख्यायिका, चम्पू और अनिबद्ध इस प्रकार चार भेदों में विभक्त किया है।

काव्यप्रकाशकार मम्मटने उत्तम, मध्यम और जघन्य ये तीन भेद वतलाकर ध्वनिको