________________

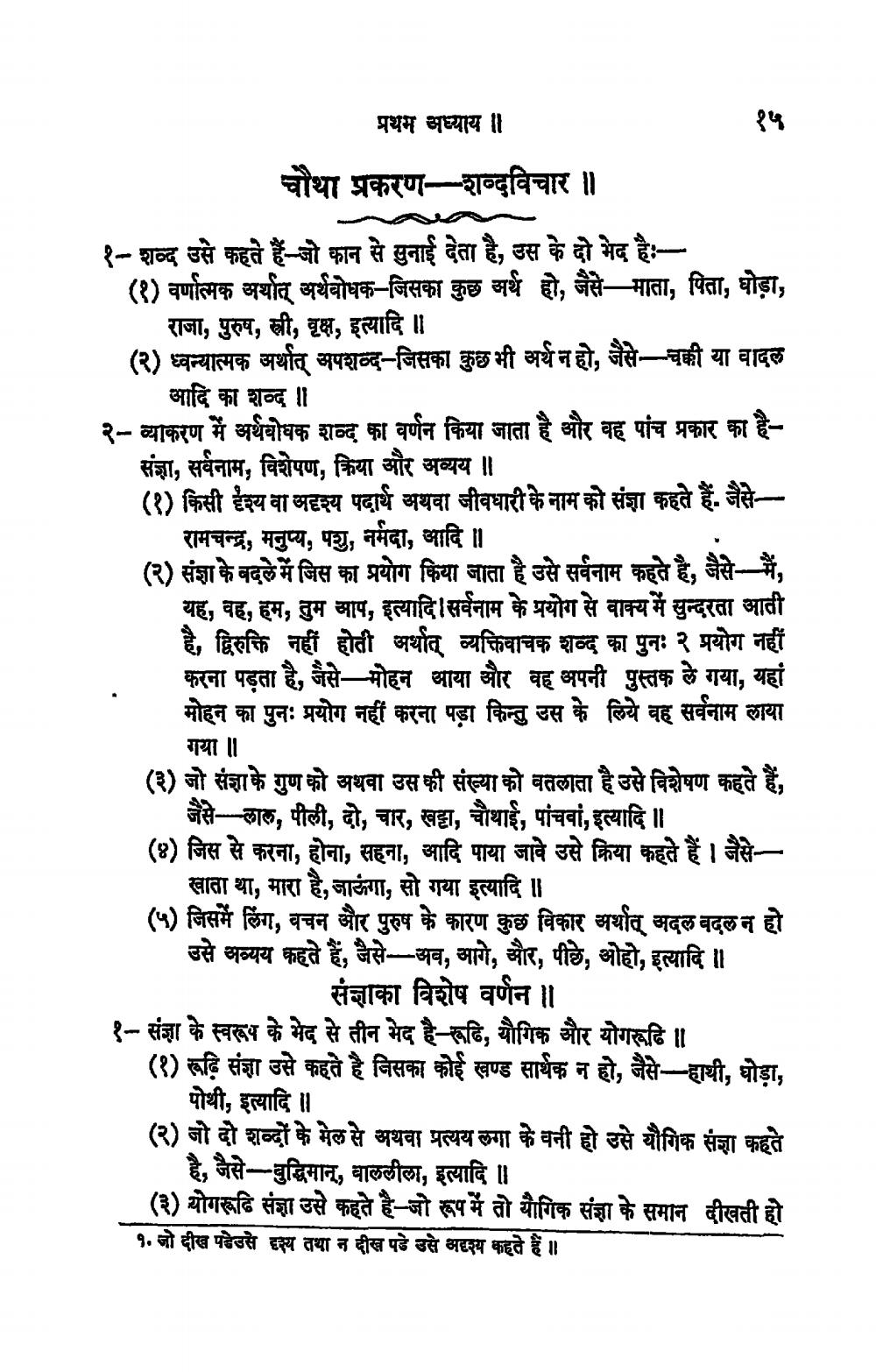

प्रथम अध्याय ॥

चौथा प्रकरण-शब्दविचार ॥

१- शब्द उसे कहते हैं जो कान से सुनाई देता है, उस के दो भेद है:(१) वर्णात्मक अर्थात् अर्थबोधक-जिसका कुछ अर्थ हो, जैसे—माता, पिता, घोड़ा,

राजा, पुरुष, स्त्री, वृक्ष, इत्यादि । (२) ध्वन्यात्मक अर्थात् अपशब्द-जिसका कुछ भी अर्थ न हो, जैसे-चक्की या वादल

आदि का शब्द ॥ २- व्याकरण में अर्थयोधक शब्द का वर्णन किया जाता है और वह पांच प्रकार का है

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय ॥ (१) किसी दृश्य वा अदृश्य पदार्थ अथवा जीवधारी के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे

रामचन्द्र, मनुष्य, पशु, नर्मदा, आदि ॥ (२) संज्ञा के बदले में जिस का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते है, जैसे-मैं,

यह, वह, हम, तुम आप, इत्यादि।सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में सुन्दरता आती है, द्विरुक्ति नहीं होती अर्थात् व्यक्तिवाचक शब्द का पुनः २ प्रयोग नहीं करना पड़ता है, जैसे—मोहन आया और वह अपनी पुस्तक ले गया, यहां मोहन का पुनः प्रयोग नहीं करना पड़ा किन्तु उस के लिये वह सर्वनाम लाया

गया ।। (३) जो संज्ञा के गुण को अथवा उस की संख्या को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं,

जैसे-लाल, पीली, दो, चार, खट्टा, चौथाई, पांचवां, इत्यादि । (४) जिस से करना, होना, सहना, आदि पाया जावे उसे क्रिया कहते हैं । जैसे

खाता था, मारा है, जाऊंगा, सो गया इत्यादि । (५) जिसमें लिंग, वचन और पुरुष के कारण कुछ विकार अर्थात् अदल बदलन हो उसे अव्यय कहते हैं, जैसे-अब, आगे, और, पीछे, ओहो, इत्यादि ।

संज्ञाका विशेष वर्णन ॥ १- संज्ञा के स्वरूप के भेद से तीन भेद है-रूढि, यौगिक और योगरूढि ॥ (१) रूढ़ि संज्ञा उसे कहते है जिसका कोई खण्ड सार्थक न हो, जैसे-हाथी, घोड़ा,

पोथी, इत्यादि । (२) जो दो शब्दों के मेल से अथवा प्रत्यय लगा के वनी हो उसे यौगिक संज्ञा कहते

है, जैसे-बुद्धिमान, बाललीला, इत्यादि । (३) योगरूढि संज्ञा उसे कहते है जो रूप में तो यौगिक संज्ञा के समान दीखती हो १. जो दीख पडेउसे दृश्य तथा न दीख पडे उसे अदृश्य कहते हैं ।