________________

प्रवचनसार अनुशीलन

ऐसा होने से उपलभ्यमान अध्रुव शरीरादि के उपलब्ध होने पर भी मैं उन्हें उपलब्ध नहीं करता और ध्रुव शुद्धात्मा को उपलब्ध करता हूँ।” आचार्य जयसेन तात्पर्यवृत्ति टीका में इन गाथाओं के भाव को सामान्यरूप से ही स्पष्ट करते हैं। उनके स्पष्टीकरण में कोई नई बात नहीं है।

४२२

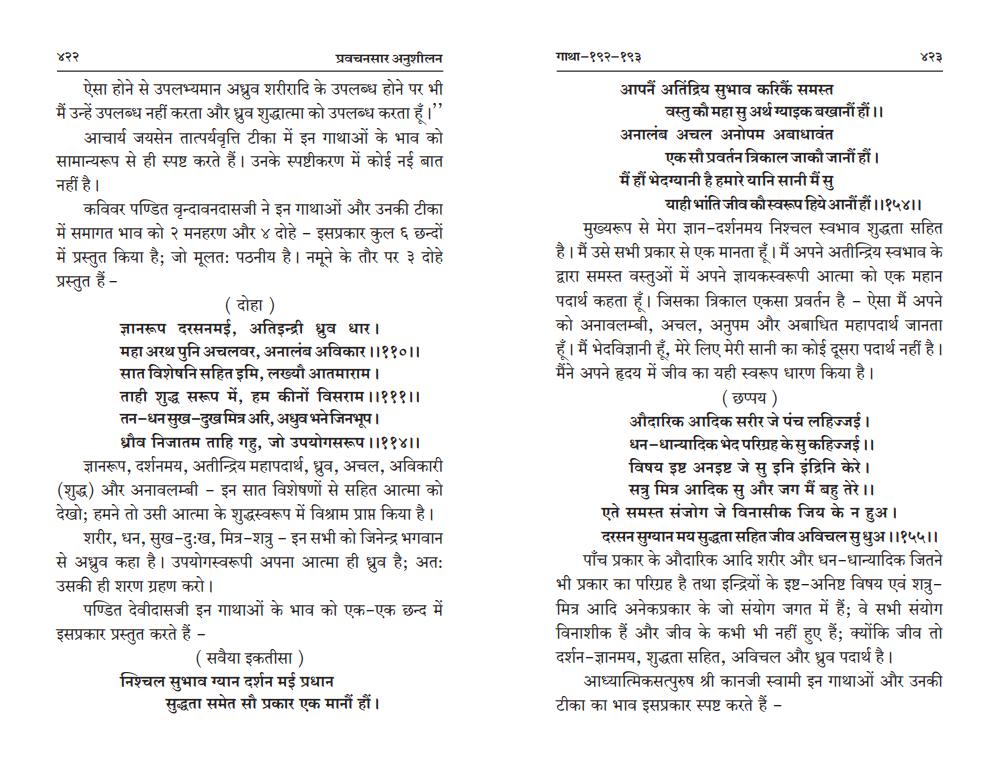

कविवर पण्डित वृन्दावनदासजी ने इन गाथाओं और उनकी टीका में समागत भाव को २ मनहरण और ४ दोहे - इसप्रकार कुल ६ छन्दों में किया है; जो मूलतः पठनीय है। नमूने के तौर पर ३ दोहे प्रस्तुत प्रस्तुत हैं

( दोहा )

ज्ञानरूप दरसनमई, अतिइन्द्री ध्रुव धार ।

महा अरथ पुनि अचलवर, अनालंब अविकार ।। ११० ।। सात विशेषनि सहित इमि, लख्यौ आतमाराम ।

ताही शुद्ध सरूप में, हम कीनों विसराम ।। १११ । । तन-धन सुख-दुख मित्र अरि, अधुव भने जिनभूप ।

ध्रौव निजात ताहि गहु, जो उपयोगसरूप । ।११४ ।। ज्ञानरूप, दर्शनमय, अतीन्द्रिय महापदार्थ, ध्रुव, अचल, अविकारी (शुद्ध) और अनावलम्बी इन सात विशेषणों से सहित आत्मा को देखो; हमने तो उसी आत्मा के शुद्धस्वरूप में विश्राम प्राप्त किया है।

शरीर, धन, सुख-दुःख, मित्र शत्रु - इन सभी को जिनेन्द्र भगवान से अध्रुव कहा है। उपयोगस्वरूपी अपना आत्मा ही ध्रुव है; अतः उसकी ही शरण ग्रहण करो।

पण्डित देवीदासजी इन गाथाओं के भाव को एक-एक छन्द में इसप्रकार प्रस्तुत करते हैं -

( सवैया इकतीसा ) निश्चल सुभाव ग्यान दर्शन मई प्रधान

सुद्धता समेत सौ प्रकार एक मानौं हौं ।

गाथा - १९२-१९३

आपनै अतिंद्रिय सुभाव करिकैं समस्त

वस्तु कौ महा सु अर्थ ग्याइक बखानौं हौं । अनालंब अचल अनोपम अबाधावंत

एक सौ प्रवर्तन त्रिकाल जाकौ जानौं हौं । मैं हौं भेदग्यानी है हमारे यानि सानी मैं सु

४२३

याही भांति जीव को स्वरूप हिये आनौं हौं । । १५४ ।। मुख्यरूप से मेरा ज्ञान - दर्शनमय निश्चल स्वभाव शुद्धता सहित है। मैं उसे सभी प्रकार से एक मानता हूँ। मैं अपने अतीन्द्रिय स्वभाव के द्वारा समस्त वस्तुओं में अपने ज्ञायकस्वरूपी आत्मा को एक महान पदार्थ कहता हूँ। जिसका त्रिकाल एकसा प्रवर्तन है - ऐसा मैं अपने को अनावलम्बी, अचल, अनुपम और अबाधित महापदार्थ जानता हूँ। मैं भेदविज्ञानी हूँ, मेरे लिए मेरी सानी का कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। मैंने अपने हृदय में जीव का यही स्वरूप धारण किया है।

(छप्पय )

औदारिक आदिक सरीर जे पंच लहिज्जई । धन-धान्यादिक भेद परिग्रह के सु कहिज्जई ।। विषय इष्ट अनइष्ट जे सु इनि इंद्रिनि केरे । सत्रु मित्र आदिक सु और जग मैं बहु तेरे ।। एते समस्त संजोग जे विनासीक जिय के न हुअ ।

दरसन सुग्यान मय सुद्धता सहित जीव अविचल सुधुअ । । १५५ ।। पाँच प्रकार के औदारिक आदि शरीर और धन-धान्यादिक जितने भी प्रकार का परिग्रह है तथा इन्द्रियों के इष्ट-अनिष्ट विषय एवं शत्रुमित्र आदि अनेकप्रकार के जो संयोग जगत में हैं; वे सभी संयोग विनाशीक हैं और जीव के कभी भी नहीं हुए हैं; क्योंकि जीव तो दर्शन - ज्ञानमय, शुद्धता सहित, अविचल और ध्रुव पदार्थ है।

आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इन गाथाओं और उनकी टीका का भाव इसप्रकार स्पष्ट करते हैं -