________________

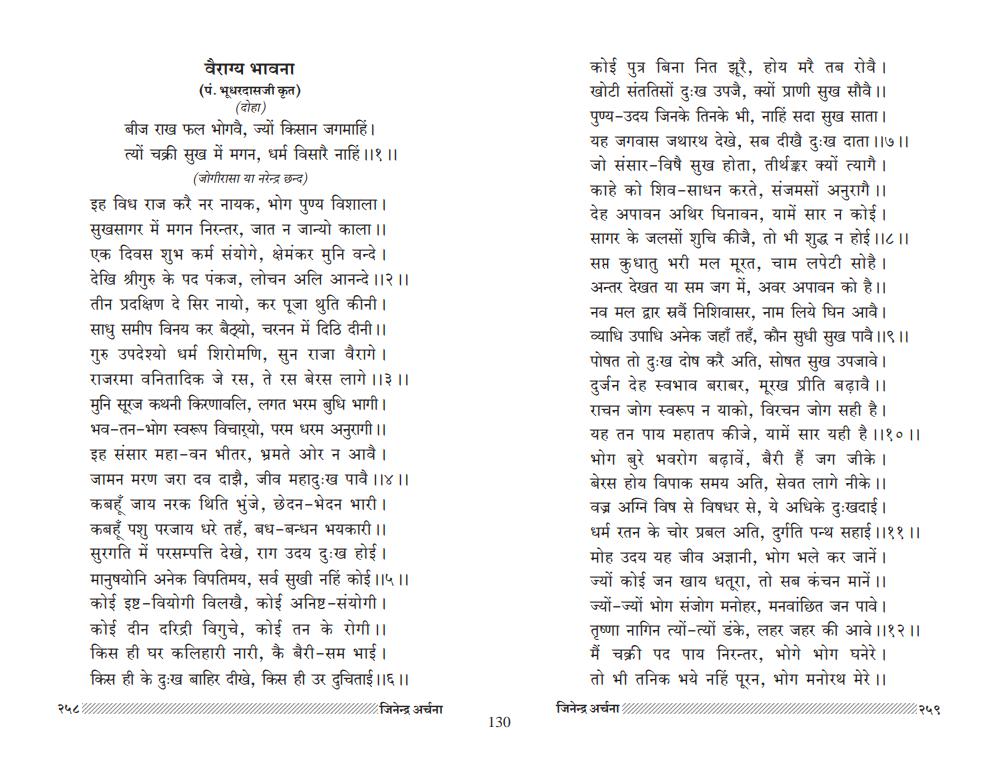

वैराग्य भावना

(पं. भूधरदासजी कृत ) (दोहा)

बीज राख फल भोगवै, ज्यों किसान जगमाहिं । त्यों चक्री सुख में मगन, धर्म विसारै नाहिं ।। १ ।। (जोगीरासा या नरेन्द्र छन्द)

इह विध राज करै नर नायक, भोग पुण्य विशाला । सुखसागर में मगन निरन्तर जात न जान्यो काला ।। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे, क्षेमंकर मुनि वन्दे । देखि श्रीगुरु के पद पंकज, लोचन अलि आनन्दे ।।२ ।। तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा थुति कीनी । साधु समीप विनय कर बैठ्यो, चरनन में दिठि दीनी ।। गुरु उपदेश्यो धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागे । राजरमा वनितादिक जे रस, ते रस बेरस लागे || ३ || मुनि सूरज कथनी किरणावलि, लगत भरम बुधि भागी । भव-तन-भोग स्वरूप विचार्यो, परम धरम अनुरागी ।। इह संसार महा - वन भीतर, भ्रमते ओर न आवै । जामन मरण जरा दव दाझै, जीव महादुःख पावै ।।४ ।। कबहूँ जाय नरक थिति भुंजे, छेदन-भेदन भारी । कबहूँ पशु परजाय धरे तहँ, बध-बन्धन भयकारी ।। सुरगति में परसम्पत्ति देखे, राग उदय दुःख होई । मानुषयोनि अनेक विपतिमय, सर्व सुखी नहिं कोई ।।५ ।। कोई इष्ट-वियोगी विलखै, कोई अनिष्ट-संयोगी । कोई दीन दरिद्री विगुचे, कोई तन के रोगी ।। किस ही घर कलिहारी नारी, कै बैरी सम भाई | किस ही के दुःख बाहिर दीखे, किस ही उर दुचिताई ।। ६ ।।

२५८////////

जिनेन्द्र अर्चना

130

कोई पुत्र बिना नित झूरै, होय मरै तब रोवै । खोटी संततिसों दुःख उपजै, क्यों प्राणी सुख सौवै ।। पुण्य-उदय जिनके तिनके भी, नाहिं सदा सुख साता । यह जगवास जथारथ देखे, सब दीखै दुःख दाता ।।७।। जो संसार - विषै सुख होता, तीर्थङ्कर क्यों त्यागै । काहे को शिव-साधन करते, संजमसों अनुरागै ।। देह अपावन अथिर घिनावन, यामें सार न कोई । सागर के जलसों शुचि कीजैं, तो भी शुद्ध न होई ॥८ ॥ सप्त कुधातु भरी मल मूरत, चाम लपेटी सोहै । अन्तर देखत या सम जग में, अवर अपावन को है ।। नव मल द्वार स्रर्वै निशिवासर, नाम लिये घिन आवै । व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तहँ, कौन सुधी सुख पावै ।। ९ ।। पोषत तो दुःख दोष करै अति, सोषत सुख उपजावे । दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढ़ावै ।। राचन जोग स्वरूप न याको, विरचन जोग सही है। यह तन पाय महातप कीजे, यामें सार यही है ।। १० ।। भोग बुरे भवरोग बढ़ावें, बैरी हैं जग जीके । बेरस होय विपाक समय अति, सेवत लागे नीके ।।

वज्र अग्नि विष से विषधर से, ये अधिके दुःखदाई। धर्म रतन के चोर प्रबल अति दुर्गति पन्थ सहाई ।। ११ ।। मोह उदय यह जीव अज्ञानी, भोग भले कर जानें। ज्यों कोई जन खाय धतूरा, तो सब कंचन मानें ।। ज्यों-ज्यों भोग संजोग मनोहर, मनवांछित जन पावे । तृष्णा नागिन त्यों-त्यों डंके, लहर जहर की आवे ।। १२ ।। मैं चक्री पद पाय निरन्तर, भोगे भोग घनेरे । तो भी तनिक भये नहिं पूरन, भोग मनोरथ मेरे ।।

जिनेन्द्र अर्चना

२५९