________________

-१७७

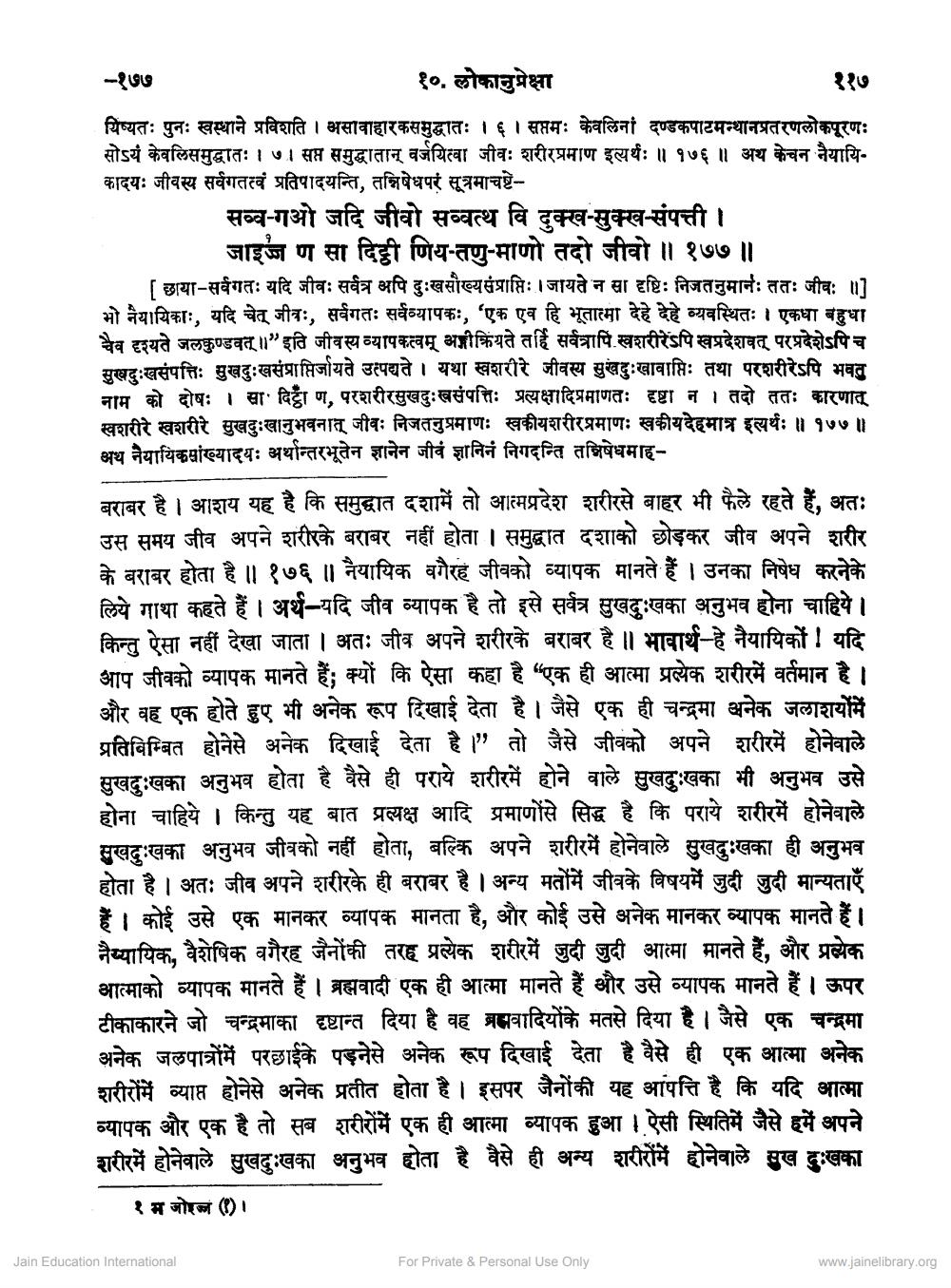

१०. लोकानुप्रेक्षा यिष्यतः पुनः स्वस्थाने प्रविशति । असावाहारकसमुद्धातः । ६ । सप्तमः केवलिनां दण्डकपाटमन्थानप्रतरणलोकपूरणः सोऽयं केवलिसमुद्धातः । ७। सप्त समुद्धातान् वर्जयित्वा जीवः शरीरप्रमाण इत्यर्थः ॥ १७६ ॥ अथ केचन नैयायिकादयः जीवस्य सर्वगतत्वं प्रतिपादयन्ति, तनिषेधपरं सूत्रमाचष्टे

सव्व-गओ जदि जीवो सव्वत्थ वि दुक्ख-सुक्ख-संपत्ती ।

जाइज ण सा दिट्ठी णिय-तणु-माणो तदो जीवो ॥ १७७ ॥ [छाया-सर्वगतः यदि जीवः सर्वत्र अपि दुःखसौख्यसंप्राप्तिः । जायते न सा दृष्टिः निजतनुमानः ततः जीवः ॥] भो नैयायिकाः, यदि चेत् जीवः, सर्वगतः सर्वव्यापकः, 'एक एव हि भूतात्मा देहे देहे व्यवस्थितः। एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलकुण्डवत् ॥” इति जीवस्य व्यापकत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि सर्वत्रापि.खशरीरेऽपिखप्रदेशवत् परप्रदेश सखदःखसंपत्तिः सुखदुःखसंप्राप्तिर्जायते उत्पद्यते । यथा खशरीरे जीवस्य सुखदुःखावाप्तिः तथा परशरीरेऽपि भवतु नाम को दोषः । सा. दिट्ठा ण, परशरीरसुखदुःखसंपत्तिः प्रत्यक्षादिप्रमाणतः दृष्टा न । तदो ततः कारणात् खशरीरे खशरीरे सुखदुःखानुभवनात् जीवः निजतनुप्रमाणः खकीयशरीरप्रमाणः खकीयदेहमात्र इत्यर्थः॥ १७॥ अथ नैयायिकमांख्यादयः अर्थान्तरभूतेन ज्ञानेन जीवं ज्ञानिनं निगदन्ति तनिषेधमाह

बराबर है । आशय यह है कि समुद्धात दशामें तो आत्मप्रदेश शरीरसे बाहर भी फैले रहते हैं, अतः उस समय जीव अपने शरीरके बराबर नहीं होता । समुद्धात दशाको छोड़कर जीव अपने शरीर के बराबर होता है ॥ १७६ ॥ नैयायिक वगैरह जीवको व्यापक मानते हैं । उनका निषेध करनेके लिये गाथा कहते हैं । अर्थ-यदि जीव व्यापक है तो इसे सर्वत्र सुखदुःखका अनुभव होना चाहिये। किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । अतः जीव अपने शरीरके बराबर है ॥ भावार्थ-हे नैयायिकों ! यदि आप जीवको व्यापक मानते हैं; क्यों कि ऐसा कहा है “एक ही आत्मा प्रत्येक शरीरमें वर्तमान है।

और वह एक होते हुए भी अनेक रूप दिखाई देता है । जैसे एक ही चन्द्रमा अनेक जलाशयोंमें प्रतिविम्बित होनेसे अनेक दिखाई देता है ।" तो जैसे जीवको अपने शरीरमें होनेवाले सुखदुःखका अनुभव होता है वैसे ही पराये शरीरमें होने वाले सुखदुःखका भी अनुभव उसे होना चाहिये । किन्तु यह बात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध है कि पराये शरीरमें होनेवाले सुखदुःखका अनुभव जीवको नहीं होता, बल्कि अपने शरीरमें होनेवाले सुखदुःखका ही अनुभव होता है । अतः जीव अपने शरीरके ही बराबर है । अन्य मतोंमें जीवके विषयमें जुदी जुदी मान्यताएँ हैं। कोई उसे एक मानकर व्यापक मानता है, और कोई उसे अनेक मानकर व्यापक मानते हैं। नैय्यायिक, वैशेषिक वगैरह जैनोंकी तरह प्रत्येक शरीर में जुदी जुदी आत्मा मानते हैं, और प्रत्येक आत्माको व्यापक मानते हैं । ब्रह्मवादी एक ही आत्मा मानते हैं और उसे व्यापक मानते हैं । ऊपर टीकाकारने जो चन्द्रमाका दृष्टान्त दिया है वह ब्रह्मवादियोंके मतसे दिया है । जैसे एक चन्द्रमा अनेक जलपात्रोंमें परछाईके पड़नेसे अनेक रूप दिखाई देता है वैसे ही एक आत्मा अनेक शरीरोंमें व्याप्त होनेसे अनेक प्रतीत होता है । इसपर जैनोंकी यह आपत्ति है कि यदि आत्मा व्यापक और एक है तो सब शरीरोंमें एक ही आत्मा व्यापक हुआ। ऐसी स्थितिमें जैसे हमें अपने शरीरमें होनेवाले सुखदुःखका अनुभव होता है वैसे ही अन्य शरीरोंमें होनेवाले मुख दुःखका

१म जोइन (1)

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org