________________

३०६

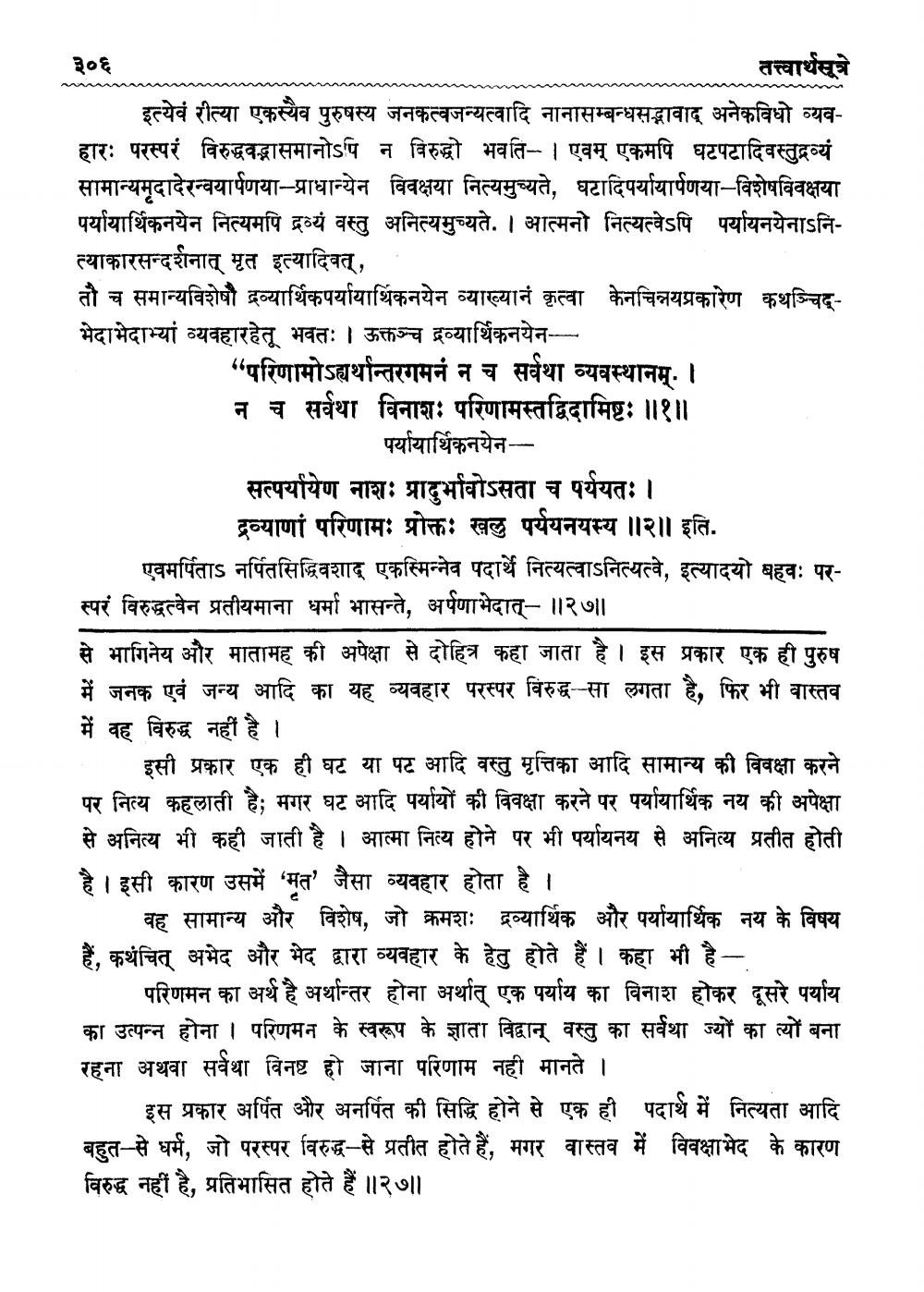

तत्त्वार्थसूत्रे इत्येवं रीत्या एकस्यैव पुरुषस्य जनकत्वजन्यत्वादि नानासम्बन्धसद्भावाद् अनेकविधो व्यवहारः परस्परं विरुद्धवद्भासमानोऽपि न विरुद्धो भवति- । एवम् एकमपि घटपटादिवस्तुद्रव्यं सामान्यमृदादेरन्वयार्पणया-प्राधान्येन विवक्षया नित्यमुच्यते, घटादिपर्यायार्पणया-विशेषविवक्षया पर्यायार्थिकनयेन नित्यमपि द्रव्यं वस्तु अनित्यमुच्यते. । आत्मनो नित्यत्वेऽपि पर्यायनयेनाऽनित्याकारसन्दर्शनात् मृत इत्यादिवत्, तौ च समान्यविशेषौ द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयेन व्याख्यानं कृत्वा केनचिन्नयप्रकारेण कथञ्चिद्भेदाभेदाभ्यां व्यवहारहेतू भवतः । ऊक्तञ्च द्रव्यार्थिकनयेन----

"परिणामोऽह्यर्थान्तरगमनं न च सर्वथा व्यवस्थानम्. । न च सर्वथा विनाशः परिणामस्तद्विदामिष्टः ॥१॥

पर्यायार्थिकनयेनसत्पर्यायेण नाशः प्रादुर्भावोऽसता च पर्ययतः।

द्रव्याणां परिणामः प्रोक्तः खलु पर्ययनयस्य ॥२॥ इति. एवमर्पिताऽ नर्पितसिद्धिवशाद् एकस्मिन्नेव पदार्थ नित्यत्वाऽनित्यत्वे, इत्यादयो बहवः परस्परं विरुद्धत्वेन प्रतीयमाना धर्मा भासन्ते, अर्पणाभेदात्- ॥२७॥ से भागिनेय और मातामह की अपेक्षा से दोहित्र कहा जाता है। इस प्रकार एक ही पुरुष में जनक एवं जन्य आदि का यह व्यवहार परस्पर विरुद्ध-सा लगता है, फिर भी वास्तव में वह विरुद्ध नहीं है ।

इसी प्रकार एक ही घट या पट आदि वस्तु मृत्तिका आदि सामान्य की विवक्षा करने पर नित्य कहलाती है; मगर घट आदि पर्यायों की विवक्षा करने पर पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य भी कही जाती है । आत्मा नित्य होने पर भी पर्यायनय से अनित्य प्रतीत होती है । इसी कारण उसमें 'मत' जैसा व्यवहार होता है ।

वह सामान्य और विशेष, जो क्रमशः द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के विषय हैं, कथंचित् अभेद और भेद द्वारा व्यवहार के हेतु होते हैं। कहा भी है

परिणमन का अर्थ है अर्थान्तर होना अर्थात् एक पर्याय का विनाश होकर दूसरे पर्याय का उत्पन्न होना । परिणमन के स्वरूप के ज्ञाता विद्वान् वस्तु का सर्वथा ज्यों का त्यों बना रहना अथवा सर्वथा विनष्ट हो जाना परिणाम नही मानते ।।

इस प्रकार अर्पित और अनर्पित की सिद्धि होने से एक ही पदार्थ में नित्यता आदि बहुत-से धर्म, जो परस्पर विरुद्ध से प्रतीत होते हैं, मगर वास्तव में विवक्षाभेद के कारण विरुद्ध नहीं है, प्रतिभासित होते हैं ॥२७॥