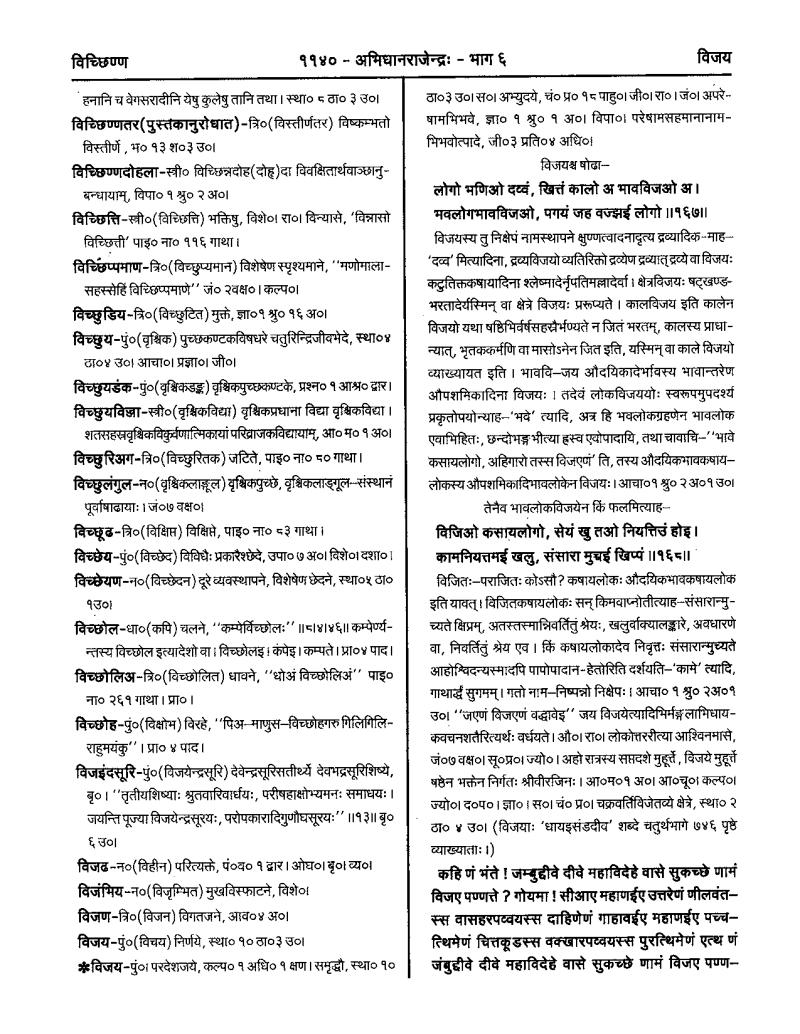

________________ विच्छिण्ण 1140- अभिधानराजेन्द्रः - भाग 6 विजय हनानि च वेगसरादीनि येषु कुलेषु तानि तथा। स्था० 8 ठा० 3 उ०। ठा०३ उ० स०। अभ्युदये, चं० प्र०१८ पाहुाजी०। रा०।०। अपरेविच्छिण्णतर(पुस्तकानुरोधात)-त्रि०(विस्तीर्णतर) विष्कम्भतो षामभिभवे, ज्ञा० 1 श्रु० 1 अ०। विपा०ा परेषामसहमानानामविस्तीर्णे , भ०१३ श०३ उ० भिभवोत्पादे, जी०३ प्रति०४ अधिo! विच्छिण्णदोहला-स्त्री० विच्छिन्नदोह(दोह)दा विवक्षितार्थवाञ्छानु विजयश्च षोढाबन्धायाम, विपा० 1 श्रु०२ अ० लोगो भणिओ दवं, खित्तं कालो अभावविजओ अ। विच्छित्ति-स्त्री०(विच्छित्ति) भक्तिषु, विशे०। रा०ा विन्यासे, 'विन्नासो मवलोगभावविजओ, पगयं जह वज्झई लोगो॥१६७।। विच्छित्ती' पाइ० ना० 116 गाथा। विजयस्य तु निक्षेपं नामस्थापने क्षुण्णत्वादनादृत्य द्रव्यादिक-माहविच्छिप्पमाण-त्रि०(विच्छुप्यमान) विशेषेण स्पृश्यमाने, "मणोमाला- | 'दव्व' मित्यादिना, द्रव्यविजयोव्यतिरिक्तो द्रव्येण द्रव्यात् द्रव्ये वा विजयः सहस्सेहिं विच्छिप्पमाणे" जं०२वक्षः। कल्पना कटुतिक्तकषायादिना श्लेष्मादेनॅपतिमल्लादेर्वा / क्षेत्रविजयः षट्खण्डविच्छुडिय-त्रि०(विच्छुटित) मुक्ते, ज्ञा०१ श्रु०१६ अ०॥ भरतादेर्यस्मिन् वा क्षेत्रे विजयः प्ररूप्यते / कालविजय इति कालेन विच्छुय-पुं०(वृश्चिक) पुच्छकण्टकविषधरे चतुरिन्द्रिजीवभेदे, स्था०४ विजयो यथा षष्ठिभिर्वर्षसहस्रैर्भण्यते न जितं भरतम्, कालस्य प्राधा न्यात्, भृतककर्मणि वा मासोऽनेन जित इति, यस्मिन् वा काले विजयो ठा०४ उ० आचा०। प्रज्ञा०। जी०) व्याख्यायत इति / भाववि-जय औदयिकादेर्भावस्य भावान्तरेण विच्छुयडंक-पुं०(वृश्चिकडक) वृश्चिकपुच्छकण्टके, प्रश्न०१आश्र० द्वार। औपशमिकादिना विजयः / तदेवं लोकविजययोः स्वरूपमुपदर्थ्य विच्छुयविजा-स्त्री०(वृश्चिकविद्या) वृश्चिकप्रधाना विद्या वृश्चिकविद्या। प्रकृतोपयोन्याह-'भवे' त्यादि, अत्र हि भवलोकग्रहणेन भावलोक शतसहस्रवृश्चिकविकुर्वणात्मिकायां परिव्राजकविद्यायाम, आ० म०१ अ०। एवाभिहितः, छन्दोभङ्गभीत्या ह्रस्व एवोपादायि, तथा चावाचि--''भावे विच्छुरिअग-त्रि०(विच्छुरितक) जटिते, पाइ० ना० 80 गाथा। कसायलोगो, अहिगारो तस्स विजएणं ति, तस्य औदयिकभावकषायविच्छुलंगुल-न०(वृश्चिकलाङ्कल) वृश्चिकपुच्छे, वृश्चिकलागूल--संस्थानं लोकस्य औपशमिकादिभावलोकेन विजयः।आचा०१ श्रु०२अ०१ उ०। पूर्वाषाढायाः। जं०७ वक्षा तेनैव भावलोकविजयेन किं फलमित्याहविच्छूट-त्रि०(विक्षिप्त) विक्षिप्ते, पाइ० ना०५३ गाथा। विजिओ कसायलोगो, सेयं खु तओ नियत्तिउं होइ। विच्छेय-पुं०(विच्छेद) विविधैः प्रकारेश्छेदे, उपा०७ अ० विशेादशा०! कामनियत्तमई खलु, संसारा मुचई खिप्पं // 168|| विच्छेयण-न०(विच्छेदन) दूरे व्यवस्थापने, विशेषेण छेदने, स्था०५ ठा० विजितः-पराजितः कोऽसौ? कषायलोकः औदयिकभावकषायलोक 10) इति यावत्। विजितकषायलोकः सन् किमवाप्नोतीत्याह-संसारान्मुविच्छोल-धा०(कपि) चलने, "कम्पेर्विच्छोलः" ||4|46|| कम्पेयॆ- च्यते क्षिप्रम्, अतस्तस्मान्निवर्तितुं श्रेयः, खलुक्यालङ्कारे, अवधारणे न्तस्य विच्छोल इत्यादेशो वा। विच्छोलइ। कंपेइ। कम्पते। प्रा०४ पाद। वा, निवर्तितुं श्रेय एव / किं कषायलोकादेव निवृत्तः संसारान्मुच्यते विच्छोलिअ-त्रि०(विच्छोलित) धावने, “धोविच्छोलिअं' पाइ० आहोश्विदन्यस्मादपि पापोपादान-हेतोरिति दर्शयति-'कामे' त्यादि, ना० 261 गाथा। प्रा०। गाथार्द्ध सुगमम् / गतो नाम-निष्पन्नो निक्षेपः / आचा०१ श्रु० २अ०१ विच्छोह-पुं०(विक्षोभ) विरहे, "पिअ-माणुस-विच्छोहगरु गिलिगिलि उ०। "जएणं विजएणं वद्धावेइ" जय विजयेत्यादिभिर्मङ्गलाभिधायराहुमयंकु" / प्रा० 4 पाद। कवचनशतैरित्यर्थः वर्धयते।औ०रा०ा लोकोत्तररीत्या आश्विनमासे, विजइंदसूरि-पुं०(विजयेन्द्रसूरि) देवेन्द्रसूरिसतीर्थ्य देवभद्रसूरिशिष्ये, जं०७ वक्ष०। सू०प्र०ाज्यो०। अहोरात्रस्य सप्तदशे मुहूर्ते, विजये मुहूर्ते षष्ठेन भक्तेन निर्गतः श्रीवीरजिनः / आ०म०१ अ०। आ०चू०। कल्प। बृ०। "तृतीयशिष्याः श्रुतवारिवार्धयः, परीषहाक्षोभ्यमनः समाधयः / ज्यो० द०प०। ज्ञा० स०॥ चं० प्र०) चक्रवर्तिविजेतव्ये क्षेत्रे, स्था०२ जयन्ति पूज्या विजयेन्द्रसूरयः, परोपकारादिगुणौघसूरयः" // 13 // बृ० ठा० 4 उ०। (विजयाः ‘धायइसंडदीव' शब्दे चतुर्थभागे 746 पृष्ठे ६उ। व्याख्याताः।) विजढ-न०(विहीन) परित्यक्ते, पं०व०१द्वार। ओघालाव्या कहिणं भंते ! जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे सुकच्छे णाम विजंभिय-न०(विजृम्भित) मुखविस्फाटने, विशेष विजए पण्णत्ते ? गोयमा ! सीआए महाणईए उत्तरेणं णीलवंतविजण-त्रि०(विजन) विगतजने, आव०४ अ०। स्स वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं गाहावईए महाणईए पच्चविजय-पुं०(विचय) निर्णये, स्था० 10 ठा०३ उ०। त्थिमेणं चित्तकूडस्स वक्खारपध्वयस्स पुरथिमेणं एत्थ णं *विजय-पुंज परदेशजये, कल्प०१ अधि०१ क्षण। समृद्धौ, स्था० 10 | जंबुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे सुकच्छे णामं विजए पण्ण