________________

Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra

www.kobatirth.org

Acharya Shri Kailashsagarsuri Gyanmandir

२१६

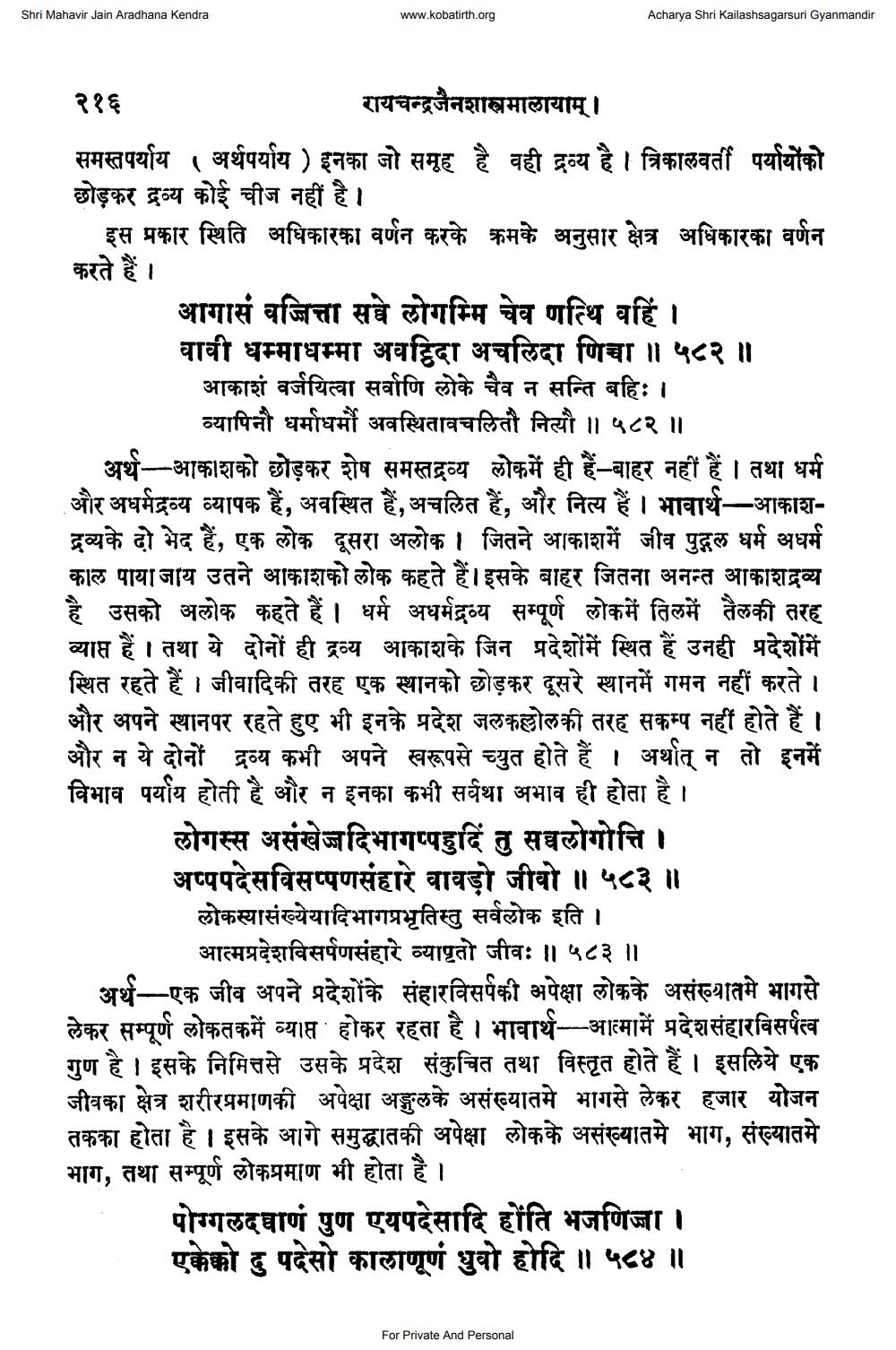

रायचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्। समस्तपर्याय ( अर्थपर्याय ) इनका जो समूह है वही द्रव्य है । त्रिकालवर्ती पर्यायोंको छोड़कर द्रव्य कोई चीज नहीं है।

इस प्रकार स्थिति अधिकारका वर्णन करके क्रमके अनुसार क्षेत्र अधिकारका वर्णन करते हैं।

आगासं वजित्ता सबे लोगम्मि चेव णत्थि वहिं । वावी धम्माधम्मा अवहिदा अचलिदा णिचा ॥ ५८२॥

आकाशं वर्जयित्वा सर्वाणि लोके चैव न सन्ति बहिः ।

व्यापिनौ धर्माधौं अवस्थितावचलितौ नित्यौ ॥ ५८२ ॥ अर्थ-आकाशको छोड़कर शेष समस्तद्रव्य लोकमें ही हैं-बाहर नहीं हैं । तथा धर्म और अधर्मद्रव्य व्यापक हैं, अवस्थित हैं, अचलित हैं, और नित्य हैं । भावार्थ-आकाशद्रव्यके दो भेद हैं, एक लोक दूसरा अलोक । जितने आकाशमें जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल पाया जाय उतने आकाशको लोक कहते हैं। इसके बाहर जितना अनन्त आकाशद्रव्य है उसको अलोक कहते हैं। धर्म अधर्मद्रव्य सम्पूर्ण लोकमें तिलमें तैलकी तरह व्याप्त हैं । तथा ये दोनों ही द्रव्य आकाशके जिन प्रदेशोंमें स्थित हैं उनही प्रदेशोंमें स्थित रहते हैं । जीवादिकी तरह एक स्थानको छोड़कर दूसरे स्थानमें गमन नहीं करते। और अपने स्थानपर रहते हुए भी इनके प्रदेश जलकल्लोलकी तरह सकम्प नहीं होते हैं । और न ये दोनों द्रव्य कभी अपने खरूपसे च्युत होते हैं । अर्थात् न तो इनमें विभाव पर्याय होती है और न इनका कभी सर्वथा अभाव ही होता है ।

लोगस्स असंखेजदिभागप्पडदिं तु सबलोगोत्ति । अप्पपदेसविसप्पणसंहारे वावड़ो जीवो ॥ ५८३ ॥ लोकस्यासंख्येयादिभागप्रभृतिस्तु सर्वलोक इति ।

आत्मप्रदेशविसर्पणसंहारे व्यापृतो जीवः ॥ ५८३ ॥ अर्थ-एक जीव अपने प्रदेशोंके संहारविसर्पकी अपेक्षा लोकके असंख्यातमे भागसे लेकर सम्पूर्ण लोकतकमें व्याप्त होकर रहता है । भावार्थ-आत्मामें प्रदेशसंहारविसर्पत्व गुण है। इसके निमित्तसे उसके प्रदेश संकुचित तथा विस्तृत होते हैं। इसलिये एक जीवका क्षेत्र शरीरप्रमाणकी अपेक्षा अङ्गुलके असंख्यातमे भागसे लेकर हजार योजन तकका होता है । इसके आगे समुद्धातकी अपेक्षा लोकके असंख्यातमे भाग, संख्यातमे भाग, तथा सम्पूर्ण लोकप्रमाण भी होता है।

पोग्गलदवाणं पुण एयपदेसादि होंति भजणिजा । एकेको दु पदेसो कालाणूणं धुयो होदि ॥ ५८४ ॥

For Private And Personal